- HOME

- FA業界新年賀詞交歓会

- 2026 FA業界新年賀詞交歓会

2026

FA業界新年賀詞交歓会

業界展望、今年の受注見通し

名古屋観光ホテルで盛大にリスクは多いが需要は活発

ニュースダイジェスト社(ND)が主催する「2026FA業界新年賀詞交歓会」が1月9日、名古屋市中区の名古屋観光ホテルで開かれた。FA業界の経営者など755人が出席した。今年の工作機械産業の展望について、NDの八角秀社長兼編集長は1兆7000億円、日本工作機械工業会(日工会)の坂元繁友会長(芝浦機械社長)も同じく1兆7000億円とそれぞれ見通しを発表した。第41回NDマーケティング大賞を受賞したSMCの髙田芳樹社長には顕彰状とブロンズ像が贈られ、オークマ、牧野フライス製作所、ファナックの3社の経営トップをパネラーとする業界トップインタビューも開かれた。

業界展望

月刊生産財マーケティング

編集長 八角秀

2026年受注見通し

1兆7000億円

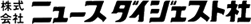

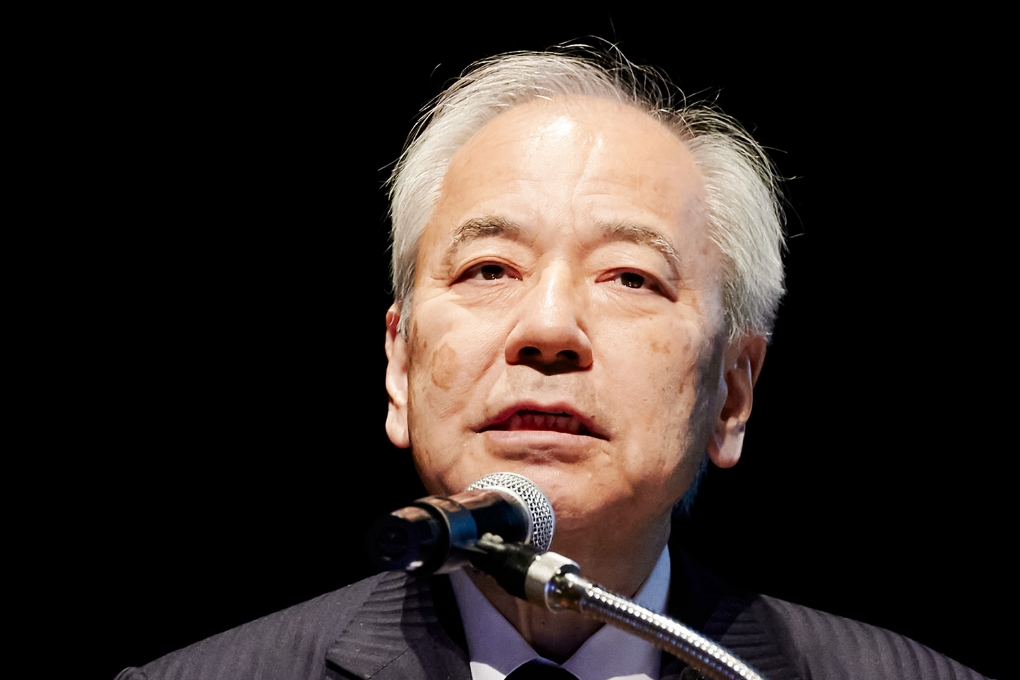

2025年の工作機械受注総額は12月分を推定した上で、前年比6.4%増の1兆5800億円となったもよう。日本工作機械工業会(日工会)の受注額は月平均で1300億円と高い水準にあるが、景況の体感はかけ離れている。その苦しさの一番の元凶は内需の弱さ。加えて、インフレで調達品の価格が上昇したため製造原価が高くなり、利益を圧迫している。

26年の受注総額を同7.6%増の1兆7000億円と予測する。内訳は内需が同13.6%増の5000億円、外需が同5.3%増の1兆2000億円。今年は全体経済の成長は鈍化するが、グローバルで保護主義や分断が進むほど、設備需要は高まるとみる。内需では各種政策の後押しに期待する。また、外需は全体的に堅調な上で円安基調も後押しするだろう。

今年の受注見通し

日本工作機械工業会

坂元繁友 会長

2026年受注見通し

1兆7000億円

2025年の工作機械受注総額は前年比6.4%増の1兆5800億円と推計した。受注総額がプラスに転じたのは3年ぶりだ。昨年は中国が補助金政策で息を吹き返し、北米は全体的に好調になるなど、外需が緩やかに回復した。一方、内需は横ばいの厳しい展開が続いた。

26年の見通しはNDと同じ1兆7000億円とした。内需が5000億円、外需が1兆2000億円と内訳も同額だ。達成できれば、過去3番目に高い水準となる。今年前半は足元と同様の状況が続き、後半に回復に向けた動きが鮮明化するだろう。

国内製造業では、人手不足や省エネ、生産性向上が課題。その解決のため、老朽機の更新、いわゆる『ヴィンテージ問題』の解消が最優先事項だ。政府の支援策を活用し、ユーザー業界と一体となって日本の製造業の国際競争力を強化していきたい。

NDマーケティング大賞

第41回NDマーケティング大賞贈呈式(SMC 髙田芳樹社長)

第41回NDマーケティング大賞の贈呈式では、同賞選考委員長の清水伸二日本工業博物館長・上智大学名誉教授が、SMCの髙田社長の受賞理由などを説明。「世界80カ国以上に500を超える拠点を整備し、グローバルな販売・生産・物流体制を築いたことや、世界の多種多様な産業分野での革新的な自動化・省エネルギー化で多大な貢献をしたことなどが今回の受賞につながった」と業績をたたえた。

髙田社長にはNDの八角社長から顕彰状が、前回受賞者であるDMG森精機の森雅彦社長の代理として下川勝久副社長執行役員からブロンズ像が手渡され、出席者からは盛大な拍手が送られた。

受賞講演概要

近年は工場全体の低圧化を提案している。エアの圧力を下げても従来と同じように力を出す方法はあり、電気料金や二酸化炭素排出量の削減につながる。

業界トップインタビュー

テーマ「どうする今後のFA業界」

オークマの家城淳社長、牧野フライス製作所の宮崎正太郎社長、ファナックの山口賢治社長兼最高経営責任者(CEO)の3氏が登壇し、「どうする今後のFA業界」をテーマに白熱した議論を交わした。司会はニュースダイジェスト社の八角秀社長が務めた。ここではその様子の一部を抜粋して紹介する。

オークマ

家城淳 社長

どうなる今後のFA業界

今年のFA業界は「曇りのち時々晴れ」になると思います。しかし、瞬間的には地震が起こったり、嵐が来たりするかもしれません。昨年の受注環境を振り返ると、内需比率が27%~28%と過去最低水準となりました。そのため、内需をどう盛り上げるかが今年の重要なテーマです。今年は日本こそ、製造回帰の年にするべきでしょう。

わが社の経営戦略

日本の強みである工作機械にAIをかけ合わせ、ものづくりの革新を図りたいと考えています。わが社は高度に安定した工作機械に独自の知能化技術やAI技術を搭載した、自律型工作機械を提供しています。知能化技術もAI技術もブラックボックス化に陥るのを防ぐ必要があります。そのため、びびり振動といった加工時に生じる現象を波形図などで可視化し、ユーザーに示すように工夫しています。

牧野フライス製作所

宮崎正太郎 社長

どうなる今後のFA業界

わが社は基幹システムと工場の制御システムを一体化するための国際規格「ISA-95」の概念にITやOT(制御・運用技術)を組み合わせ、製造現場の自動化や効率化を進めています。将来は、工作機械が自律的に判断し、人がいなくても止まらずに稼働できるスマート工場を目指すべきです。そのためには最適なスケジューリング機能や自律型工作機械、OT技術、通信技術などの発展や強化が欠かせません。

わが社の経営戦略

わが社は従来、工作機械の生産効率を最大化する目的で自社開発した生産スケジュール「ダイナミック・スケジューリング」を自社工場に適用していました。しかし、人手不足の深刻化を背景に、人の作業効率に焦点を当てた生産スケジュール「プロアクティブ・スケジューリング」に数年ほど前から切り替えました。そこで培ったノウハウを基に開発したソフトウエアが「MAS-NX」です。

ファナック

山口賢治 社長兼CEO

どうなる今後のFA業界

CNCの領域では、工程集約やロボットとの連携、信頼性の向上を進め、さらなる自動化を追求します。産業用ロボットは今後も生産性向上や3K(きつい、汚い、危険)作業からの解放などの用途で使われ続けるでしょう。一方、従来型の産業用ロボットでは自動化が難しい領域には、協働ロボットや知能化技術が解決に貢献すると期待されます。

わが社の経営戦略

CNCについては、デジタルツインや人工知能(AI)の活用を強化します。また、AI活用では、物理現象の解析に機械学習を適用することに取り組んでいます。産業用ロボットについては、3kg可搬の協働ロボットを新たに開発したり、大型ロボットの主力モデルを刷新したりとラインアップを強化しました。オープンプラットフォーム対応も進めており、AIでロボットを自律的に動かす「フィジカルAI」の実装も加速させています。